「ペットのドア」2008.1 僕の人生で、猫を飼った経験がなかっため 「ペット用のドア」という存在に気づかなかったのですが 今回、オーナーの希望をうかがって初めて詳細を知ったのでした。 最初は、自分で作ろうかと考えていましたが 防犯や浸水などを考慮して、市販のドアを取り付けることに。 市販品、といっても種類やサイズなどいろいろあって、結構迷いました。 写真のドアはオフホワイトで190×190mm、4パターンのロックができます。 内外共に開、内外共に閉、内側からのみ開、外側からのみ開。 建物のイメージも壊さず、なかなか便利なドアです。 まあ、あとはペット本人が気に入ってくれるのを待つばかりですが。 勝手に庭の外に出ないよう柵などあるなら、犬用も役に立ちそうですね。  「台風」2007.9

「台風」2007.9ログハウスは構造上比較的、横や下から吹き上げてくる雨に弱いこともあり その対策はいつも施工上万全を期していたので 今回の台風9号での雨漏れなどはなかったようですが…。 以前施工したオーナーから連絡があり、 立ち木からの枝(といっても10mもある!)が 今回の台風9号で折れて、屋根の棟に落下、 それが原因で、雨漏れはなかったものの ガルバニウム鋼板が変形 してしまいました。 ログハウスの周りに立ち木があることは、紫外線や雨風などから建物を守ってくれるので 決して悪いことではありません。 CO2削減と叫ばれる中、個人的にも立ち木をむやみに伐採する事は勧めませんが 建物周辺の枝払いなどの手入れはログハウス同様やらなくてはならないことです。 災害対策だけでなく、それによって低木の成長を促す事も出来るし。 また、境界にまたがって生えている折れそうな木や、枝だけ境界に入っている場合などは 事前に協議し切らせてもらうなど、備えておく必要があります。  「結露対策」

「結露対策」以前にも一部お話したことがありましたが 室内の暖かい空気は吹き抜けや階段を通って ほとんどがロフトに流れていきます。 そのために、冬になると室内外の気温差が生じ結露が発生してしまいます。 それを防止するには断熱材で、と思いがちですが その他に室内の気密を取ること、屋根裏部分に通気層を設けることが重要になります。 この3つの要素をひとつでも怠ると結露が発生しやすくなるので 工事の際には必ず確認してみましょう。 写真は通気層の給気口(軒先にある細い隙間)です。 排気口は棟(屋根最上部)側にあります。  「階段」

「階段」階段の理想の寸法の一つとして踏み面+蹴上げ=450mmがあげられます。 設計段階では上下階の連絡路としてしか考えられず、スペースを小さくしがちですが 実は家の中での事故が多い場所でもあります。 また考え方ひとつで階段はインテリアとしても十分成り立つ部分です。 安全性・機能性・デザイン性をさらに追求することにより もっとすばらしい階段、そして全体プランが生まれてくるかもしれません。 現状イメージを覆すような階段、あったら教えてください。  「塗装」

「塗装」ログハウスのメンテナンスの1つに塗装があげられます。 一般的オイルステイン系の塗料だと新築後3年目〜4年目とされています。(その後は4〜5年周期) しかし雨が直接当たるような場所になると2年目には再塗装をしなくてはなりません。 また、塗装の時期ですがこれからの乾燥する時期(地域にもよりますが、冬場)が塗料もしっかり浸透するので最適。 塗装はメーカーにもよりますが2回〜3回又は4回の重ね塗りになります。 必ず1回目塗りの後は完全に乾燥してから2回目を塗るように注意してください。 乾かない状態で2回目の塗装をしますと防水・防虫防蟻などの効力が半減します。 色については前回の色よりだんだん濃い色にしていくと 多少の汚れは目立たなくなりますのできれいに仕上がります。 (くわしい施工については各メーカーの説明書を必ず読んでくださいね)  「収納スペースをつくる」

「収納スペースをつくる」ログハウスは収納スペースがなかなか確保出来ないといわれていますが 基礎を高くすることで床下に収納スペースを確保することが出来ます。 しかし床下は湿気が溜まる場所でもあるので湿気を嫌うものを収納したいときは 防水及び断熱工事そして換気工事はしっかり施工したほうがよいでしょう。 また基礎を高くすることでログそのものも湿気からのがれることが可能になってきます。  「換気…ログハウスの場合」

「換気…ログハウスの場合」ログハウスというと当たり前のように設計に組み込まれているのが 「天窓」「吹き抜け」「天井扇」。 お洒落な雰囲気づくりに欠かせないアイテムではありますが、もちろんそれだけではありません。 「天窓」=夏暑い日に天窓を開放するだけで部屋にこもった熱い空気を外に逃がすことだ出来ます。 「吹き抜け」=真夏日など、2階のクーラー 1、2階の空間全体を効率的に冷やすことが出来ます。 (天井扇を下向きに回せば、より効果的)。 「天井扇」=夏の場合とは逆に、冬1階で暖房しても 暖かい熱はすべて吹き抜けを通じて2階に上がってしまいます。 そこで、天井扇を下向きに使い空気を循環させることによって、同一空間を無駄なく暖房できます。

「小口」 ログや棟木の小口は水を吸収しやすい場所なので 右の写真のように板金などで小口を塞いだり(左は塞ぐ前) 木のこば側で板を貼ったりすれば長持ちします。 またカラーリングなどちょっとした工夫でアクセントにもなります。 *小口=こぐち。木材の繊維方面に直角の断面。いわゆる「輪切り」、年輪の数えられる面ですね。 *こば=木材の小口ではない方の材端面。  「セトリング」

「セトリング」ログハウスの最も特徴的な現象が「セトリング」。 各ログが乾燥により収縮し、また積み重ねられたログの自重によって ログ壁が少しづつ低くなっていくことをセトリングといいます。 マシンカットはハンドカットに比べセトリングは少ないのですが、それでも施工後数年間は低下し続けます。 こういう現象はもちろん一般住宅では見られないことなのですが、とても重要なことです。 セトリングを無視すると建具や間仕切りなどがログ壁の低下による圧力により 破損などの不具合が必ず発生しますので、予め「セトリングスペース」を設けておきます。 セトリングスペースとは低下による圧力を逃がすために上部にあけておく空間のこと。 セトリングスペースの取り方やメンテナンスは各社様々ですが、避けては通れないものです。  「断熱材」

「断熱材」シンプルに丸太を積み上げるログハウスに断熱材は不要にも思えるが、やはりコレは重要なアイテム。 ログハウスのいったいどこに断熱材が入っているのか…というとまず屋根部分。 屋根以外がすべてログ組みであったとしても窓やドアの周りは セトリングの問題で必ず隙間ができるのでここにも必ず断熱材、防水テープ、コーキングを入れます。 断熱材を入れていないといくら太くて立派なログ、ニ重ガラスの窓であっても気密性はかなり落ちます。 ログハウスの特徴であるセトリングについては後日書きたいと思いますが 何年経ってもセトリングの隙間は完全に無くなるわけではないのです。 断熱効果を高めるために断熱材だけではカバーできない部分は気密シートで補います。 どちらも正しい設置方法で取り付けをしないと効果は半減してしまいます。 現在断熱材の素材もさまざまですが 高発砲PP素材などかなり効果的なものがありますのでよく比べて選んでください。 (写真のログハウスは2階部分は在来工法のため壁面にもしっかり断熱材を入れています。)  「雪止」

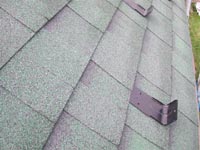

「雪止」屋根の「雪止」。雪があまり降らない所にお住まいの方は知らないかもしれませんが 積雪量の多い所では屋根に「雪止」はつけません。 大量の屋根に積もった雪の重さに「雪止」が耐えきれず落ちてしまい、屋根本体まで傷めてしまうからです。 別荘などで住み慣れていない場所に建てる場合は、地元の工務店などで確認した方が安全です。 「雨樋」も同様です。  「補強金具」

「補強金具」ログハウスは地震や火災などにとても強い建物だと言われています。 少々のことでログが燃え落ちたり、ログ組みが崩れおちたりすることはありません。 でも「念には念を入れ」て、随所にに補強金具などを入れて、強度を高めています。  「養生」

「養生」ログハウスを建てる場合、使用するログが建設予定地に一気に運び込まれることが多く 建てるのに時間がかかる間にログが傷んでしまうことがあります。 そのため材料は必ず養生させなければなりません。 つまり風雨からログなどを守って保管することです。 養生するための倉庫などを持っている方はほとんどいないので大抵地面に積むことになります。 こういう準備はついいい加減になりがちですが、地面に直接置かず必ずシートを敷いてください。直に置くと地面の湿気や、雨などによってカビや変色などの原因になります。 それからサイズや使い勝手を考えて材料を積み並べ、最後にまたシートで被い、風雨などからしっかり守ります。 もちろんミニログをセルフビルドする場合も同様です。  「二階建てログハウス」

「二階建てログハウス」左は現在建設中のログハウスです。上と下の写真を見ていただければわかると思いますがログ組は1階部分だけ、2階ロフトは一般住宅とほぼ同じ構造です。こういう「折衷案」的なログハウスも最近多くなりました。一般住宅に比べてコスト高な印象があるログハウスですがこのような方法でコストが押さえられるという他にも、将来間取りを変更する予定がある場合や漆喰壁にするなどインテリアの好み、その他ちょっと不便だなあと思われるログハウスの利便性を高めています。1階部分は見ての通り「柱」ではなく柱並みの太さ(厚さ)の「ログ壁」が支えているので普通のログハウス同様地震などに強い堅牢な造りであることに変わりありません。柔軟な思考をお持ちの建築家の方なら様々なアイデアを提供してくれるでしょう。ご相談してみる価値はあると思います。  「ベタ基礎」

「ベタ基礎」以前は布基礎だったのですが、現在はベタ基礎が主流に。布基礎と比較すると、地中からの湿気を防ぎ、建物の荷重を分散させる…などのメリットがあります。多少割高だと思いますが、こういう見えない部分こそおろそかにしてはならないと思います。 今さら何ですが、トラックが通るだけで揺れる我が家…、不安です。(お義父さん、ごめんなさい)  「地盤改良」

「地盤改良」沼地や崖っぷちといった極端な土地でない限り余り気にすることもない地盤ですが、最近はかなり多くの現場で地盤改良を行っています。TVでもよく取り上げられますが、地盤の成り立ちを知らずに建てられた建造物は時に陥没したりひび割れしたり…といったトラブルが発生します。そのため建設関係者も正確な地盤状況の把握、そして地盤改良を勧めることが多くなりました。見た目では判断できない部分ですし、建築後では改良のしようがありません。ログハウス、一般住宅に関わらず建設前にまず地盤の調査、把握をするべきでしょう。ログハウスは地震に強い建物ですが、強い地盤あってのものです。  「コミュニケーション・スペース」

「コミュニケーション・スペース」最近子育てについても様々な提案がなされていますがその中でもよく言われるのが「家族の気配を感じる家」。玄関から入って長い廊下と個室、2階の子供部屋…。プライバシーは守られますが、誰が今いるのか何をしているのかさっぱりわからない…というのも問題です。子供がいる家族に人気があるのはリビング、ダイニングが廊下を兼ねて家の中心にあるタイプ。母親が家事をしていても帰宅した家族にひと声かけられるコミュニケーションスペース。目の離せない幼児がいる場合は特に使いやすいはず。 レイアウトひとつで将来の家族の在り方が変わると思います。  「ガラスブロック」

「ガラスブロック」上の移築したログハウスの内部です。もともと陽当たりに恵まれた立地ですがさらに爽やかさというか明るさを出すために装飾も兼ねてガラスブロックを使っています。新築の時は気付かないのですが、年数を経るごとにログの色は褐色に近付いていきます。それが貫禄でもあるのですが、暗い印象があるのも事実です。ログハウスに明るさや軽さを求めるなら工夫が必要です。  「日本間」

「日本間」最近は住宅としてログハウスを考える人も増え、和室の要望も高いのですが、畳、障子、襖、床の間…という和室ならではの建具などとの相性が問題。特に丸ログの壁面は難しいですね〜。桐のタンスとか置いても、なんか無理があるし。もしかしたら、外国人にコーディネートを頼んだほうがいいかもしれません。もちろん、センスのいい外国人限定ですが。僕達日本人は日本人としてのセオリーに縛られすぎてログハウスという別の器であるにもかかわらず日本家屋同様に和室を押し込めようとしてしまうので無理があるのです。火鉢をテーブルに、帯をテーブルセンターに、箸をかんざしにしてしまう柔軟さが設計する人にも住む人にも必要かもしれません。コンラン卿ならどんなコーディネートを見せてくれるのかなあ。  「木製サッシュ」

「木製サッシュ」一般のお宅ではやはりアルミサッシュが主流。軽くて丈夫…、昔の開かなくて蹴っとばして開けた雨戸からすれば夢のようなご提案グッズだったんでしょうね。今はカラーバリエーションやスタイルもさらに増え、防犯性の高いアルミサッシュがたくさんあります。でも僕はログハウスはもちろん、和風住宅も木製サッシュがいい!絶対木製がいい、と思います。メーカーがいろいろ言う機能性も大切ですが、やはり木製は美しい!理由はそれだけですが、そういうこだわりを忘れないようにしたいものです。

|

|

welcome to our web site.copyright(c)2005 gaingrove all rights reserved. |