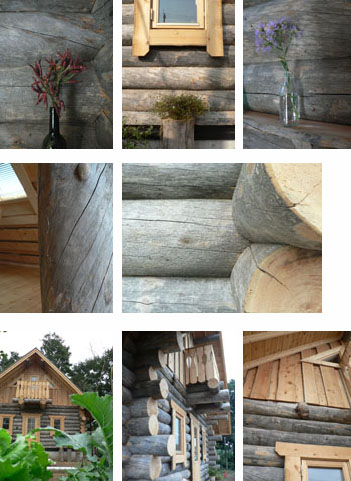

「幻」とも言われている「銀色のログハウス」をご存知でしょうか。

「幻」とも言われている「銀色のログハウス」をご存知でしょうか。60,000坪の森林から1〜2本しか見つからない、 200〜400年経過している立ち枯れ材シルバーパインを使用したログハウスです。 長期にわたり厳しい自然環境にさらされ、乾燥しきっているため ログハウス特有のセトリング現象も起こらず 色の変化もなく塗装も不要な、希少な材。 それゆえに価格も高く、材を集めるのも大変らしく 別荘地などでもなかなか目にする機会は少ないかもしれません。 シルバーパインの魅力は何と行ってもこの素材感! 新築なのにすでにアンティークの重厚感。 無垢の木肌、洗いざらしの麻や木綿を好む 日本人の嗜好に合う希有なログハウスともいえます。 縁あって、今回この銀色のログハウスを建てることに。 シルバーパインの魅力、いろいろ勉強になりました。 シルバーパインのログハウスの建築記録です。  発掘掘り

発掘掘り建設予定地は、古い神社の参道沿いでした。 こういう場所では、着工前に必ず「発掘調査」をしなければなりません。 発掘したところ、「徳川の埋蔵金」…は出てきませんでしたが 数百年前の土器や住居跡、柱型などが出てきました。 これらを市役所に渡し、許可を得てやっと基礎造りです。 発掘調査には10日程度かかりました。  基礎工事

基礎工事建坪約10坪の家なので、半地下を設けて収納スペースにする予定。 湿気対策のためにも、「高基礎」にしました。 費用は通常の基礎よりかかりますが ログの大敵、湿気から守る対策としては必要な施工です。  ステージ

ステージ基礎の上にステージを施工し、その上にログを積んでいきます。 そうすることでステージの高さ分、天井を高くすることができます。 今回、ログの搬入までに日数がかかってしまったので、 オーナー自ら養生用に柱と梁を作り、ブルーシートで雨水からステージを守りました。  土台・水切

土台・水切防鼠材を取付け、床下の通気口から鼠や虫などの侵入を防ぎます。 水切板金は、ステージとログの隙間からの雨水の侵入を防ぐ役割をしています。  浄化槽

浄化槽生活排水を濾過してU字構に流す装置のベースを作ります。 2m程度掘ります。

加工・仮組・梱包・積込み

加工・仮組・梱包・積込みフィンランドでの作業。 日本に出荷する前、フィンランドの加工工場では必ずログの仮組などを行い、 確認してから梱包し出荷します。 通常、出荷から40〜50日で搬入されることが多いようです。 やはり北欧はまだまだ遠い国ですね。  棟上

棟上敷地内に自生していた杉の木を、オーナー自ら伐採、 皮剥き、乾燥させて、ログハウスの柱として蘇らせました。 こういう作業を楽しめるのが、ログハウスならではの喜びといえます。 そして搬入されたログハウスを図面通りに次々と組上げ、棟上完了。 形の揃ったマシンカットと異なり、 ハンドカットならではのログのバラつきを、その都度調整しながらの作業が かなり手間がかかり、大変でした。  野地

野地屋根材の下地を貼り終えたら、養生しておきます。 2階の妻壁を張ります。 防水防湿シートを貼った後、ケロ材(シルバーパインのログ材)を 3センチ厚の幅30〜40センチの縦にカットし、 妻壁に交互に重ねながら縦張りしていきます。

内部

内部気密性を高めるために断熱材を入れた後、 シルバーの気密シートを室内壁に貼ります。  タイルの装飾

タイルの装飾タイル貼りといっても、通常の壁に貼るのとは異なり キッチンの装飾として、施しました。 実はこの作業、僕ははじめてなので(普通のタイル貼りならできますが) 本を片手に、ezの手も借りてやっと完成。 ezによると、こういうインテリア関係の 手軽なリフォームやクラフトは女性に大人気、 プロ級の女性もたくさんいるらしく 今や、日曜大工はパパより、ママの方が上手ということも多いらしい…。  竣工

竣工室内もケロ材で。 浴室はあえて設けず、シャワーブースを設置することにしました。 床には一部を大理石、また地下室の明かり取りとして強化アクリル部分も。 室内から地下収納へは、梯子で降ります。  新しいのに、この何ともいえない枯れ具合。

新しいのに、この何ともいえない枯れ具合。グレーの色合いは、通常のログハウスとは趣きが全く異なるので 白木の滑らかな北欧家具より、 アンティークと呼ぶにはまだ若いちょっとジャンクなインテリアに、 良く合いそう。 「昭和」な雰囲気の和風家具とかも和みそうで、いい。 日常がゆっくりと、木の肌に染込むように 数年後、数十年後また訪れたいログハウスが完成しました。

|

|

welcome to our web site.copyright(c)2005 gaingrove all rights reserved. |